以下は「Interledger Protocol(ILP)が推進するデジタル通貨の相互運用性」に関するまとめ記事です:

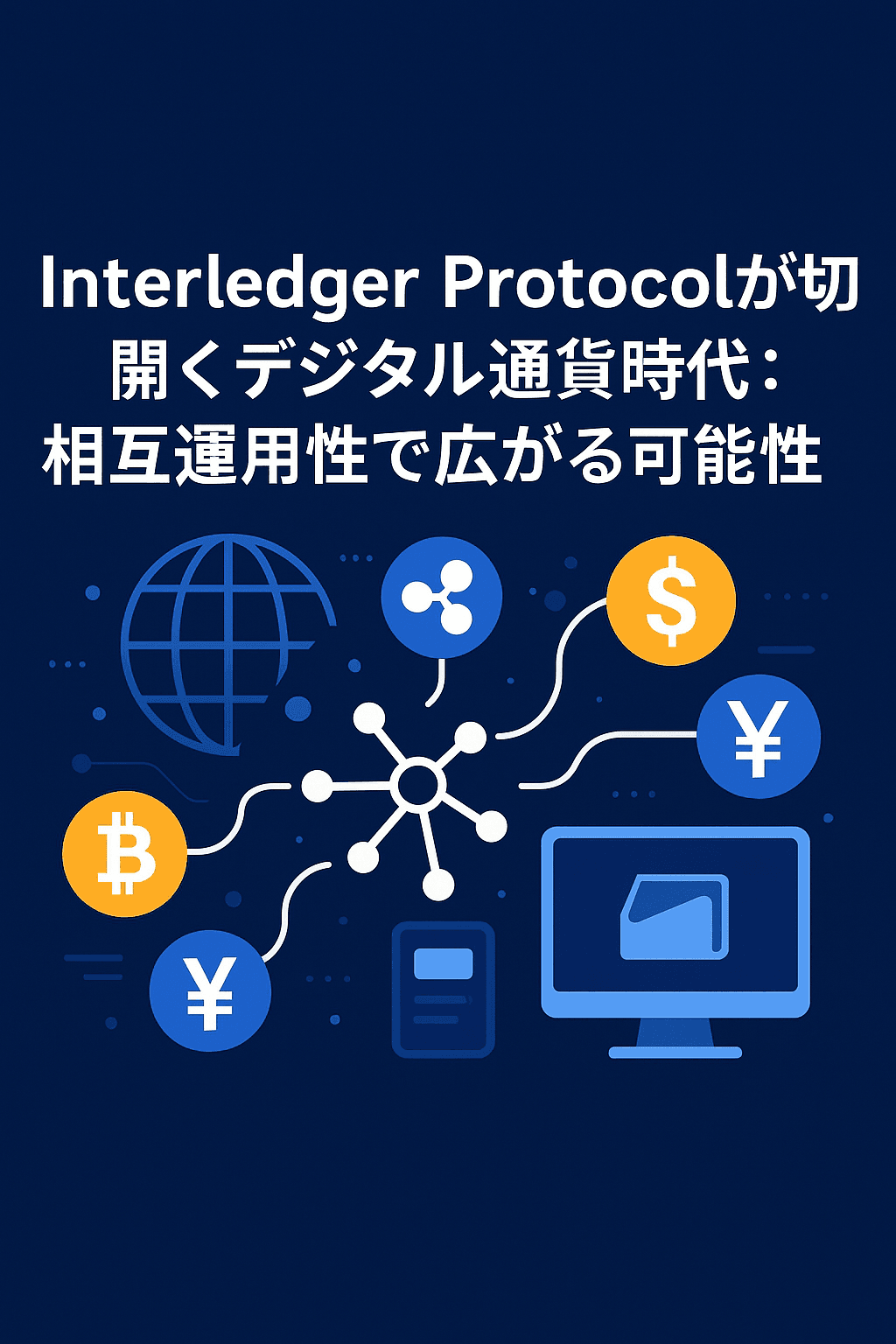

Interledger Protocolが切り開くデジタル通貨時代:相互運用性で広がる可能性

Interledger Foundation(ILF)は、自らが開発するInterledger Protocol(ILP)の拡張によって、新たに発行されるステーブルコイン同士の相互運用性を実現する動きを強化しています。これにより、ブロックチェーンや発行主体の異なるデジタル通貨間でのシームレスな送金や決済が可能になります。

現在の課題:ステーブルコインの「つながらなさ」

現在、米国議会ではステーブルコインの規制枠組みの整備が進行中です。これに呼応して、Fiserv、Mastercard、Amazonなどの大手企業も独自のステーブルコインを発行・検討しており、さまざまな提携関係が形成されています。

しかしこのような個別提携モデルでは、ステーブルコイン同士の相互接続性に乏しく、クレジットカードのような標準的な普及には至りません。こうした状況は、相互に接続されない不統一なネットワークの乱立を招き、商取引や将来の技術革新の障壁となるリスクを孕んでいます。

ILPの解決策:インターネットのように通貨をつなぐ

Interledger Protocol(ILP)は、インターネット通信の基盤であるTCP/IPのような存在として設計されており、通貨・ブロックチェーン・国境を超えた即時・簡易なマネートランスファーを可能にするオープンソースのプロトコルです。

この仕組みにより、ステーブルコインの発行体が初めから相互運用性を前提として設計でき、以下のようなメリットが得られます:

- 一対一の提携不要:相互接続を前提とするため、個別の連携契約が不要に。

- 法定通貨との接続も容易に:ステーブルコインと法定通貨が同じネットワーク上でやり取り可能に。

- グローバルな統一基準:世界共通の送金インフラとして、国境を越える利用を促進。

- 設計段階からインターオペラビリティを考慮:導入後に他システムとの連携を考えるのではなく、最初から組み込み可能。

グローバル導入への展望

このプロジェクトは、ILFが世界40カ国で推進してきた「誰もがデジタル経済にアクセスできる世界の実現」というビジョンのもと進行しています。個人・企業・金融機関・政府機関といった多様な主体が共通ネットワークで安全かつ効率的にやりとりできる未来を構築する大きな一歩となるでしょう。

今後、ステーブルコインが単なる企業独自の通貨から、国際標準の通貨インフラへと変貌を遂げるかどうかは、このような相互運用性技術の普及にかかっているといっても過言ではありません。